夏の終わりに:荒涼とした明るさのなかで

なぜ、兵隊アリは自分の身を犠牲にして、敵と戦うのか。無政府主義者が夢想したように、一切の社会的圧力のない状態で、ヒトとヒトは助け合うことができるのだろうか。<ボランティア活動>も一種の<社会性動物の利他的行為>といえるかもしれない。

今回の震災で、ボランティア活動に参加した若者が多かったことで、新聞・雑誌などでいわゆる識者が、<これで日本の将来も明るい>というような観察をしていたが、それはちがうだろう。戦後50年、1995年も半ばを過ぎ、鮮明となった日本のハード・ソフト両面での破綻・閉塞は、若者の善意や熱意でどうなるものでもない。具体的な復興が始まる前に、また人々は、淡い終末感が希釈された毒のように漂う日常に帰っていった。夏の終わり、ビル跡の更地に荒涼とした明るさが広がっている。無人の手術室にハロゲンランプの無影灯はこうこうとしている。

震災当日の午前中、私は麻酔業務を行っていて、昼休みに手術室の食堂で食事中、TVで被害が尋常でないことを知らされた。報道をみて大変なことになったと感じたが、すぐには自分が何かをするという発想はなかった。しばらくして、突然、焦燥感にも似た気持ちでじっとしていられなくなっていたところに、大学の派遣団参加者募集があったため応じた。やはり起こるべきことが起きたと感じた。冬の午後、外は小春日和で、室内には柔らかい光が満ちていた。

ボランティアという言葉は日本語に置き換えにくい言葉である。ということは、私たちの思考構造のなかで、しかるべき位置をあたえにくいということを意味するのかもしれない。便利で頻用されるわりには、それだからかえって、言葉とそれがさししめすものとの間に、一対一の対応が成り立たない。言葉の原義に戻って、定義を云々するにではなく、ここでは私は今どう考えているかを書くのにどどめたい。私はある雑誌で、<行動しない自由を守る><私は何もしないとことに決めました>という態度があの場面、非常にとりくかったという主旨の文章を読んだ。胸のもやもやしたものに、形を与えられたような気分になった。「個人的な行動の自由」それを構造的に押し止めようとする様々な力。それにこそ、用心しなければならないと思う。ただ自分がやりたいからやるという、結果にたいする期待とも失望とも無縁の、私的な行為。だから、帰ってくる場所は確保しておかねばならず、自分の面倒は自分でみなければならない。結果的には、他人のためになるかもしれないが、それを目的にしたものではない行為。社会の圧力とも、悲壮な使命感とも、付和雷同的な流行的な気分とも、主観的な満足感とも無縁な行為。そういうものを、私は基本的にボランティアと考えている。

しかし、医療ボランティア活動は組織的な仕事である。したがって、様々な動機で参加した個人が組織の一員として仕事しなければならない。それが、今回参加し実感できた第一のことだ。たとえ、単身被災地に乗り込んだとしても、どこかの組織の一員として働くことに実際にはなる。だから、平時より、災害派遣チームのある程度粗い組織作りと訓練をしておかねばならないだろう。その点で、自治医大の派遣団に参加できたのは幸いであった。大学開設の診療所は夙川・北夙川小学校、烏帽子中学校、甲南小学校にあった。私は、第4次派遣団(2/4~2/11)であったため、一次救命的な処置、外傷の初期治療、急性疾患などはほとんどなかった。感冒、中断していた慢性疾患(糖尿病、高血圧、アルコール性肝障害、結核など)の治療再開と病院紹介、腹痛、下痢、不眠、創傷の2次感染の処置、交通外傷の救急搬送、精神疾患(うつ病、分裂病)の評価と治療方針(精神科医、心療内科医とコンサルト)の決定など。精神的なケアは、1)医師の派遣期間が短く、次々と変わらざるを得ない、2)病歴がわからない、などの点で中途半端な介入になりやすく難しさを感じた。自治医大は、日本全国の卒業生が強いネットワークを持っているし、いわゆる総合的医療のトレーニングを受けている点で、災害派遣の場合、強力な組織の一つに成りうるだろう。また、今回、特に感じたことは、事務系職員の重要さである。医師・看護婦が医療行為に専念できるよう基盤をつくる仕事の重要さと、努力の量が印象に残った。また、異なった職種の人たちと寝食を共にしたことは、病院の成り立ちというものを考える点で非常に勉強になったし、強い連帯感が生まれた。

ボランティアとして始められた行為が、無言の強制力に変化することがある。外にたいしては、それに参加しないものに対する非難めいた圧力へ、内にたいしては、熱病のような消耗性疾患へと。<世の中に100%正しいことはない>という相対主義だけでは、行動不能に陥るだけだが、宗教的な確信をもつことなくその行為の<胡散臭さ>に自覚的でなければならない。他人のために役に立ちたいという純粋な善意から始められたことといえども、微妙な問題だが、それが触れてはならない部分・立ち入ってはならない領域があるはずである。すくなくとも、それにたずさわるひとは、<善意>の押しつけになっていないか、よく考えなければならない。緊急時といえども、価値観の変更を求めることや、自分の行動パターンに相手にはめこむことはしてはならないだろう。

あれだけ多くの人がボランティアに参加した背景には、自分も含めて、自己救済的な意味あいがあったのではないかと、今考えている。主体的に行動したつもりで、主観的な満足感をもとめていたのではないかという疑問である。それはそれでいいのかもしれない。しかし、自己の病的状態と治癒への渇望には自覚的でなければならない。<ボランティアという病>があるのだろうか。

実際に、ボランティアとして参加した人が、精神・心理的に<患者>となってしまった例を何人か現地でみた。これは、あまり触れられていないことだが、重要なことと思われる。私たちのほうが病人なのかもしれない。

あなととわたしが、たまたま、この場所の同じ時間に生きているということ。生きているということは、その関係性のなかにしかない。しかし、突き詰めれば、生きることに伴う痛みというものは個人的なものである。あなたはあなたの痛みを、私は私の痛みとともに生きるしかない。医療の最終的な目的の一つが<痛みをとる>ことであるとしたら、わたしたち医療職が対象にできるのはどんな種類の痛みだろうか。反対に、どんな種類の痛みには無力なのであろうか。対象にできる痛みにたいしては、全力を尽くさなければならないだろう。しかし、手を触れられない痛みに苛まれているあなたのそばに、私はただそばにいることしかできない。あなたはそのままいってしまうかもしれない。だけど、必ず私もあとからいくから。そうつぶやくことしか私にはできない。

具体的なものに勝つことはできない。だが、<事実の重み>と称しつつ、個別の体験をドキュメンタリー風に映像化することを、私はしたくない。私は神戸のことではなく、今あなたがそこに生きていると言うことを問題にしたい。あのような圧倒的な<体験>を抽象化しつつ、現実に負けない具体的なリアリティーを体得するにはどうしたらよいか。ここから再び立ち上がれることがきるのか。はたしてそんなことは可能なのか、私の関心はそれだけである。

夏は終わった。

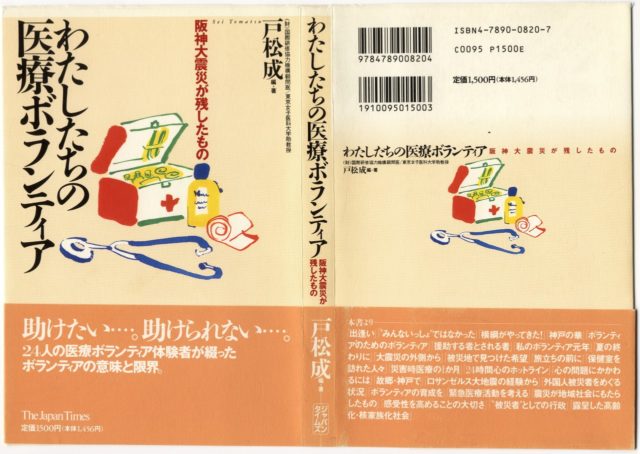

1996年:The Japan Times社刊「私たちの医療ボランティア」より一部改変

P57-63

私たちのボランティア